肉離れは運動時に起きることが大多数です。そこで重要になるのが筋肉の柔軟性です。しかし身体の柔軟性は突然得られるものではなく、地道な積み重ねが大切になります。そこで今回は、肉離れの原因と予防、応急処置とタマコツならではの施術をご紹介致します。

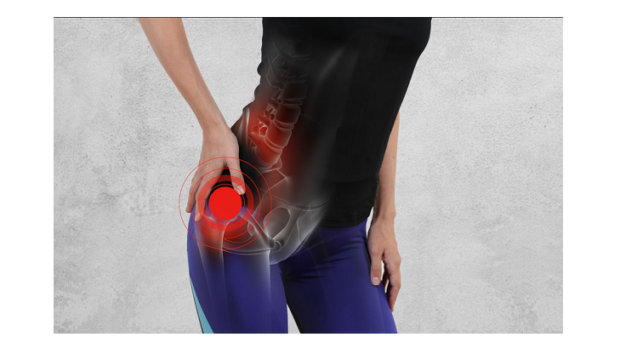

肉離れが起きる時には、大きく2種類に分けられます。

①筋肉が収縮する時

②筋肉が引っ張られる時

具体的に起きる原因として

①は身体を酷使しているのに、十分な休息をとれず疲労が蓄積する筋肉疲労、運動習慣が少ないことによる筋力不足、スポーツでのジャンプや着地、切り返しなど瞬発的な負荷、トレーニングのし過ぎによる過剰な負荷

②はストレッチ習慣が少ないことによる筋肉の柔軟性の低下、普段しない動作による無理な動き

このように肉離れといっても多くの原因が考えられます。中でもストレッチは、スポーツ活動が盛んな学生など、日々の練習で疎かになるケースがあり、成人以降では筋肉の柔軟性低下が進行するため早めの予防が大切になります。下記では、タマコツならではの施術と、肉離れを予防する足のストレッチをご紹介します。

当院の施術

・受傷当日

治りを良くするためには、適切かつ迅速な対応が重要になります。中でも「POLICE処置」は効果的な応急処置として知られています。

POLICE処置について

P:protection(保護)

包帯やテーピングで患部を含めた周囲を保護し異常動作の制限をします。

OL:Optimal Loading(最適負荷)

早期に最適な負荷をかける事で、修復組織を刺激し、治癒促進をさせます。

I:Ice(冷却)

炎症による痛みの緩和をさせます。

C:Compression(圧迫)

患部の内出血や腫脹を軽減させます。

E:Elevation(挙上)

むくみの軽減を図ることで患部の循環を促します。

・受傷数日~炎症がある場合

マイクロカレント療法

組織の修復を促す特殊な微弱電流を患部に流します。

コンビネーション療法(高電圧療法&超音波療法)

患部の鎮痛を目的とした電気と、浮腫など循環を改善させる超音波を流します。

・炎症が治まったら

温熱療法

患部とその周辺組織全体に温熱を加えることで、血行促進、組織同士の張り付きを剥がして、動きの改善をします。

徒手療法

筋肉を直接手でほぐし血行促進、循環改善、柔軟性を高めます。

予防にはストレッチ!

スポーツをする人はトレーニングの前後に、日常で習慣化したい人は寝起きやお風呂上りに行うと効果的です。

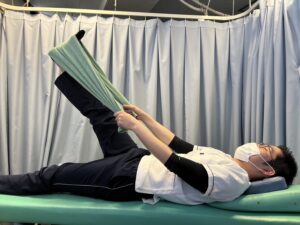

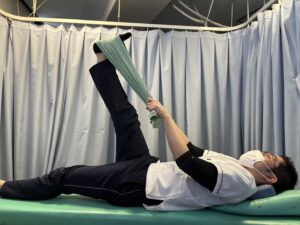

もも裏のストレッチ

①仰向けになり膝を曲げます。足を上げて足裏にタオルを引っ掛けます。

②膝を伸ばしてタオルを引きます。

③もも裏に伸びを感じるまで足を上げます。

前もものストレッチ

レベル1

①もも裏にふくらはぎがつくまで、膝を曲げます。両手を後ろにつくと、より伸びます。

②腰を反り過ぎないように仰向けになります

レベル2

①曲げた足の膝上に足首を乗せて押さえつけます

②腰を反り過ぎないように仰向けになります

横向きver.

横向きに寝た状態から足の膝を曲げ、片手で足首を引っ張ります

肘を立てても可能です。

ふくらはぎのストレッチ

その1 一歩足を出してつま先を浮かし膝を伸ばします。前かがみになり両手で押さえます。

その2 足を一歩引きます。引いた足の踵が浮かないように前の足の膝を曲げます。

適切な治癒ができないと

患部には治癒過程で筋繊維の元が入り込みます。しかし、全く動かない、逆に無理に動いたりすると、筋繊維とは別の瘢痕組織に置き換わってしまいます。瘢痕組織とは筋肉よりも、伸縮性や耐久性に劣る組織です。そのため怪我の再発部位になってしまうのです。この瘢痕組織を最初の処置と今後の施術で、いかに小さくするかが大切になります。少しでも不安を感じた方は、ぜひお越しくだい。