肩関節腱板損傷という怪我をご存知ですか?聞いたことのない人も多いと思います。肩関節に強い負荷が加わることで受傷しやすい怪我です。今回は肩関節の構造から腱板とはどのように損傷するのかを解説していきます。

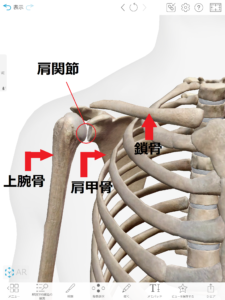

肩関節について

まず肩関節の構造から見ていきましょう。

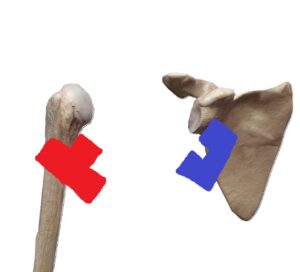

肩関節は肩甲骨・上腕骨・鎖骨の3つの骨から構成されています。

肩甲骨の肩峰と烏口突起をつなぐように付着している靭帯を、烏口肩峰靭帯といいます。

肩峰・鎖骨・烏口肩峰靭帯で構成されているアーチを、烏口肩峰アーチといいます。

その中でも肩甲骨と上腕骨で構成されている肩甲上腕関節(第一肩関節)、烏口肩峰アーチと上腕骨で構成されている関節を第二肩関節といいます。

肩甲上腕関節は上腕骨の上腕骨頭が凸、肩甲骨の関節窩が凹で関節になっています。上腕骨頭は球状になっているため、球関節と呼ばれています。股関節も球関節に分類されます。球関節で特徴的なのが他の関節と違って可動域が広いことです。しかし可動域が広い反面、不安定でほかの関節よりも脱臼しやすい構造になっています。特に肩関節の場合、関節窩が浅い構造になっているため、股関節よりも不安定になっています。

→

→

脱臼しないように肩関節を支えているのが回旋筋腱板です。

回旋筋腱板とは

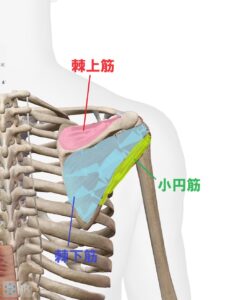

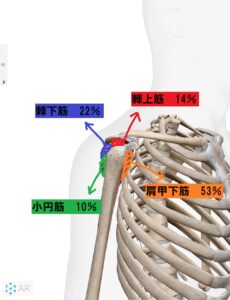

回旋筋腱板とは肩関節を支える4種類の筋肉の総称です。棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の四つの筋肉で構成されています。上腕骨頭を関節窩に押さえつける役割をしています。

腱板断裂とは

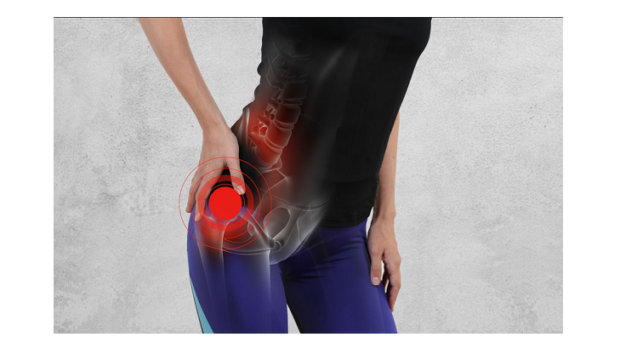

腱板断裂とは、肩関節の回旋筋腱板が損傷する怪我のことです。棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4種類のうち、最も損傷する確率が高いのが棘上筋です。

なぜ棘上筋は損傷しやすいのか

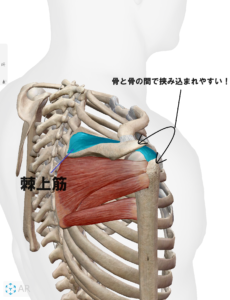

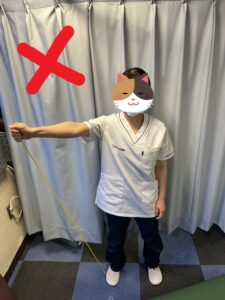

①棘上筋は第二肩関節に絞扼されやすい。

腕を動かすとき、冒頭で紹介した第二肩関節の間で棘上筋は締め付けられやすいです。

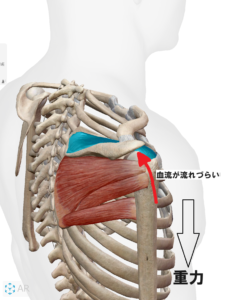

②棘上筋は血流が悪い部分がある。

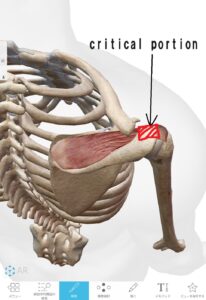

棘上筋はほかの筋肉よりも血流が流れづらい部分があります。この部分をcritical portion(虚弱な部分)と呼びます。さらに、棘上筋は常に重力に逆らうような動きをしているので、より血流が悪くなりやすいです。

肩より上に腕を上げることが少ない人(デスクワークの人など)は特に肩関節を痛めやすいです。

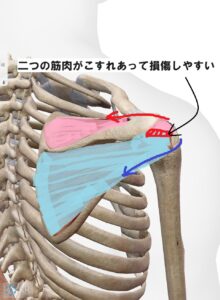

③棘上筋は棘下筋と重なっている。

腕を動かす際に二つの異なる動きをする筋肉がこすれあうことによって、損傷しやすい状況になります。このことから、腱板断裂は棘上筋に起きやすいですが、棘上筋と重なっている棘下筋も損傷しやすいと言えます。

腱板断裂を起こした場合、腕を動かす際に強い痛みが出やすいです。症状が酷い場合、腕を全く動かせなくなったりもします。また治療をせずに放置した場合、五十肩や四十肩になってしまう可能性もあります。

五十肩、四十肩に関してはこちらで解説していますのでぜひご覧ください!⇒五十肩、四十肩夜に痛む原因とは。。。

腱板断裂が起こっていても痛くない場合もある

棘上筋を損傷した場合のほとんどは痛みがありますが、痛みを感じにくい場合があります。

なぜ痛みを感じにくいかというと4種類の腱板のうちの肩甲下筋が働いているからです。腱板のうちの53%は肩甲下筋が働いているため、肩甲下筋自体を損傷していないことに加えて、きちんと肩甲下筋を使えていれば痛みを感じにくいです。

腱板断裂を防止するために・・

腱板断裂を防止する2種類のエクササイズを紹介します。

柔らかいゴムチューブを用意します。

(負荷を上げようとして硬いゴムチューブを用意するのはおススメしません!!棘上筋以外の筋肉に効果が出てしまいます。)Amazonで購入する場合はこちら!⇒ゴムチューブ

棘上筋のトレーニング

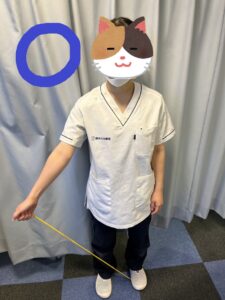

①足を肩幅に開き足でゴムチューブの端をおさえます。

②逆の手でゴムチューブの端を持ちます。この時、親指を上にして持つようにしましょう。

③手を挙げるようにしてゴムチューブを引っ張ります。つい一番上まで引っ張りたくなりますが、だいたい45度くらいの角度までにしましょう。

棘下筋のトレーニング

①ゴムチューブをお腹の周りに一周させます。

⇒

⇒

②脇を開かないように腕だけでゴムチューブを外側に引っ張ります。

腱板断裂になってしまったら・・・

腱板断裂になってしまった場合多摩整骨院では、痛みを抑えるためハイボルテージという機械を使用します。

超音波の力で損傷した筋肉の修復を促し、電気の力で痛みを和らげます。もちろん機械を使用するだけでなく、マッサージや運動療法を交えながら回復までサポートいたします。ぜひご相談ください!